Édito

Raccommodons !

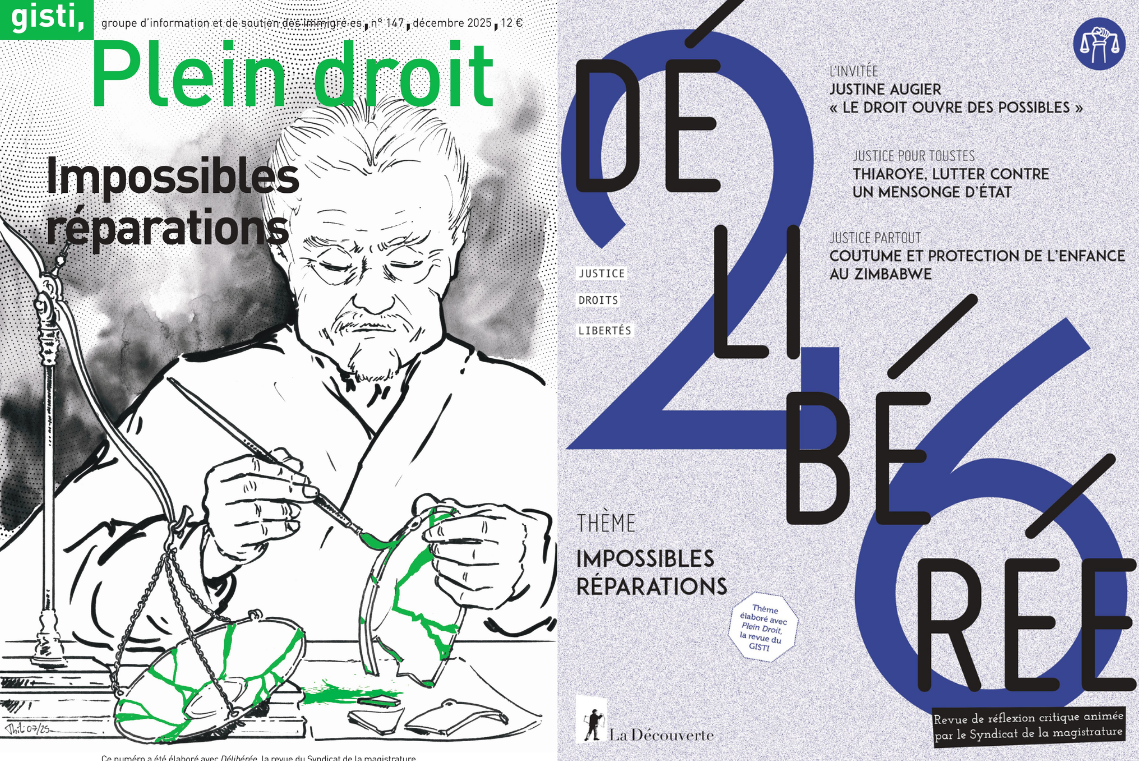

C’est à la fin de l’année 2023 qu’a été évoquée l’idée de réaliser un numéro commun à Plein Droit, la revue du Gisti, et Délibérée, la revue du Syndicat de la magistrature (SM). Le Gisti et le SM sont des compagnons de lutte de longue date, aux sensibilités proches. Les deux revues partagent une même ambition : nourrir une réflexion critique sur les questions de société et plus spécialement sur les fonctions assignées au droit et à la justice, en mettant en lumière les enjeux politiques et idéologiques qui les sous-tendent.

Le thème de la réparation a été choisi parce qu’il permet un croisement des regards fécond sur un sujet mêlant étroitement aspects juridiques, politiques et symboliques. En droit, la réparation implique de s’interroger notamment sur la définition de la « faute », sur l’idée de risque, sur le concept de « préjudice » ou encore sur la notion de « lien de causalité ». Le principe du droit français est que toute personne désignée comme responsable d’un dommage – un individu, une entreprise, une administration – doit le réparer entièrement. Mais, dans les faits, beaucoup de préjudices ne sont pas réparés ou ne le sont qu’imparfaitement, quand bien même l’existence du dommage n’est pas contestée et qu’il trouve son origine dans le comportement fautif ou défaillant d’un tiers : soit parce que le droit à indemnisation est dénié, soit en raison d’obstacles qui empêchent la victime de faire valoir son droit à réparation.

Or ces situations concernent en priorité les publics les plus précaires, les plus vulnérables – ceux pour qui la réparation présente souvent une dimension vitale – au premier rang desquels figurent bien sûr les personnes étrangères. Ce constat explique pourquoi les mécanismes de la réparation doivent être analysés en gardant à l’esprit qu’ils reflètent et reproduisent les rapports de domination et les processus d’exclusion à l’oeuvre dans la société.

De ces réflexions découle l’intitulé choisi pour ce dossier : « Impossibles réparations ». L’objectif est de rendre compte, dans un premier temps, et bien sûr sans prétendre à l’exhaustivité, des situations dans lesquelles la réparation d’un préjudice est écartée. On peut ainsi évoquer : la condition de régularité du séjour imposée pour bénéficier des indemnités prévues pour l’entretien des enfants nés lourdement handicapés ; le caractère forfaitaire, donc incomplet, de l’indemnisation des atteintes permanentes résultant d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ; ou bien la réparation très limitée du préjudice moral découlant d’une détention provisoire injustifiée.

Le dossier vise aussi à analyser les obstacles rencontrés pour obtenir une indemnisation alors même que son principe est acquis – obstacles qui peuvent tenir de l’inertie administrative ou de la complexité des règles contentieuses. On peut citer ici à nouveau les difficultés rencontrées pour obtenir l’indemnisation des accidents du travail en raison d’un double phénomène de sous-déclaration – par méconnaissance de ses droits par la victime ou du fait de la crainte des répercussions sur la relation de travail – et de sous-reconnaissance – liée à la difficulté d’apporter la preuve du lien avec le travail. Ou encore l’impossibilité fréquente, pour les personnes étrangères ayant travaillé sans autorisation, de recouvrer les salaires qui leur sont dus, en raison des défaillances de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) dont dépendait la mise en oeuvre du dispositif prévu par les textes. Le découragement devant la complexité ou la longueur des procédures guette aussi souvent les victimes qui renoncent à réclamer l’indemnisation à laquelle elles ont droit : c’est le cas, fréquemment, des victimes d’illégalités commises par l’administration, comme en témoigne le fort taux de non-recours après un refus de visa.

Demander réparation pour les carences d’un conseil départemental dans l’assistance aux mineur·es est aussi un parcours du combattant qui exige de se débattre entre les deux ordres de juridiction, outre les courts délais de prescription qui réduisent les possibilités d’agir des jeunes devenu·es majeur·es. Et quand la Cour européenne des droits de l’Homme décide de radier une affaire du rôle au motif que l’avocat·e ne peut faire la preuve du lien conservé avec la victime, on s’approche du déni de justice.

Le dossier évoque des dispositifs imaginés pour tenter de surmonter, sinon de dépasser les obstacles qui rendent, en droit ou en fait, la réparation impossible. Cette aspiration à la justice conduit aussi à inventer des formes de réparation extrajuridiques ou symboliques : par exemple, le soutien psychologique et la reconnaissance accordée aux victimes d’un préjudice corporel que les dommages-intérêts ne peuvent pas, à proprement parler, « réparer », s’apparentent à une forme d’indemnisation. De façon plus collective, l’attribution de la nationalité espagnole aux descendant ·es d’exilé·es républicain·es, ou encore les procès organisés devant les tribunaux permanents des peuples, visent pareillement à donner un écho à la dénonciation des atteintes aux droits humains dont la justice n’est pas encore prête à se saisir.

En élargissant le champ de la réflexion dans leur rubrique « Justice pour toustes » pour Délibérée et « Mémoires des luttes » pour Plein Droit, la lutte conjointe d’une historienne et d’un descendant de tirailleur sénégalais, afin d’obtenir réparation auprès de l’État français pour sa responsabilité dans le massacre de Thiaroye en 1944, interroge ce qui peut être fait face aux crimes coloniaux commis sous domination française et restés impunis.

Ainsi la réparation semble-t-elle un objectif inatteignable, notamment devant les tribunaux. Peut-on réparer le passé, proche ou lointain, et, le cas échéant, sous quelles modalités ? Réparer n’est pas effacer. La réparation vise alors la reconnaissance d’un tort à jamais inscrit et tente de restaurer un peu de la dignité humaine déniée, et in fine, de rendre le monde commun un peu plus habitable. Chaque texte apporte à sa manière un élément de réflexion, et parfois des outils pour avancer et mener un combat toujours recommencé.

Les rédactions de Plein Droit et Délibérée

Lire le sommaire du numéro